【観光地を世界遺産として楽しむ】

こんにちは、朝型旅人です!

この記事では「厳島神社」の見どころと、世界遺産としての価値をわかりやすく解説!

読み終わるころには、ただの観光地じゃない「厳島神社」の魅力にハマっているはずです。

⛩ 観光地としての厳島神社 ⛩

初めに観光地としての厳島神社を簡潔に紹介していきましょう。

厳島神社は広島県にある神社。

厳島神社の由来、知ってますか?

「神を斎(いつ)き祀(まつ)る島」という言葉が由来となって創建されたんですよ。

…なんかかっこいい。

みなさんがイメージするのは上の写真のような大鳥居ではないでしょうか。

満潮時には大鳥居を船でくぐることもできます。

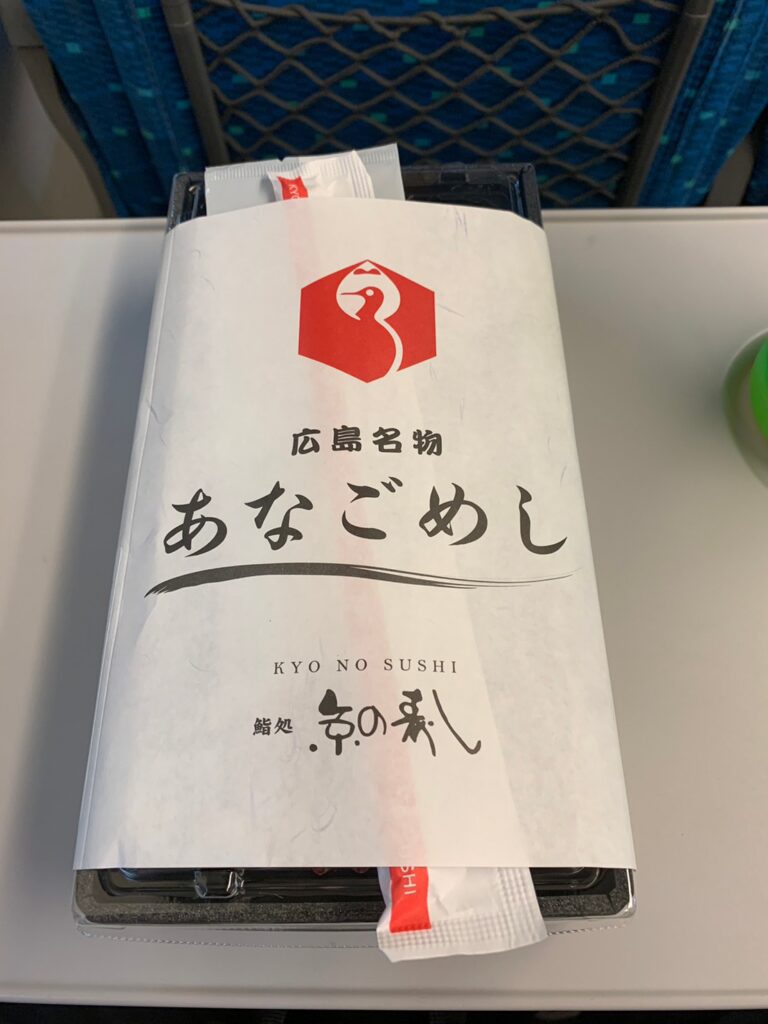

ご当地グルメとして「牡蠣」や「あなごめし」、「揚げもみじ」などが知られてて、

野生の鹿も多数生息しているので観察することもできちゃう。

アクセスは、JRまたは広電の「宮島口」駅からフェリーで10分ほど。一時間ほどでもう一つの世界遺産「原爆ドーム」にも行くことができるので世界遺産旅行している方はぜひぜひ。

象徴的な建造物、名物グルメ、んでもってアクセスも良い。観光地としてもとても優秀な場所ですね。フェリーから眺める大鳥居も醍醐味の一つとなっています。

⛩ 世界遺産としての厳島神社 ⛩

厳島神社は1996年に世界遺産に登録された文化遺産です。日本の世界遺産の中では8番目の登録となっています。割とはやめに登録された遺産ってことですね。

厳島神社が世界遺産に選ばれた登録基準ⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅵは要約するとこんな感じ。

- 平清盛によって造られたすんごい社殿だよ!

- 山を崇拝する日本人の文化が垣間見えるよ!

- 貴重な平安時代、鎌倉時代の建造物だよ!

- 神道とその歴史について語っている建物だよ!

その中でも、今回取り上げる世界遺産としての厳島神社の特徴はこんな感じ。

一つずつ順に説明していきましょー。

島自体がご神体!山も信仰の対象!

厳島神社は神社が神聖な場所と思われがちですが、古くは厳島自体がご神体として崇められていたんですよ。神社だけじゃなく島全体。なので元々「神の島」として知られていました。

6世紀末に社殿が築かれてから平清盛が「海上の守り神」として厳島神社を丁重に扱ったことでさらなる信仰を集めることになってったと。

まぁ要は島全体が凄くて、平清盛が応援したことでより有名になったってことですね。

ここで特徴的なのが厳島神社の背景に佇む山、「弥山(みせん)」。平安、鎌倉時代から人々はこの弥山もご神体として祀っていました。まぁ島全体がご神体なんだから山も祀りますよね。

ただ、自然すらも崇拝するってのは日本人的な文化らしくて世界遺産登録の大きな要因になったんですよ。神道の「八百万(やおよろず)の神」の考えに基づいていた日本人ならではの感覚ですからね。

自然崇拝って面で考えると、弥山以外にも崇拝対象はあります。

たとえば花崗岩がむき出しになった大岩や、樹齢数百年を超えるクスノキ。

これらは磐座(いわくら)や御神木として地域の人々に大切にされてきました。

弥山や大岩、クスノキは社殿が築かれる以前からの自然信仰の痕跡で、

「島全体がご神体」という考え方を裏付ける存在って言えますね。

観光の際には、参道脇や登山道沿いに佇む自然にも目を向けてみると、

厳島神社の信仰の奥深さをより感じられると思いますよ。

日本唯一の海に浮かぶ能舞台!

厳島神社には能舞台があります。いきなり能といってもあんまり想像つかない人が多いのではないでしょうか。歌舞伎や文楽のルーツって言われている、あの能楽です。

厳島神社にある能舞台は全国で一か所しかない常設の海上能舞台なんですよ。

しかもただ海上にあるだけじゃなく、海上ならではの創意工夫があるんです。

その最たる特徴が甕(かめ)。

厳島神社の能舞台には一般的な能舞台にある甕ってやつが無いんです。

甕は本来床下にあって、音を共鳴させる効果があるんですけど、海上なんでね、ありません。

このままじゃ音が共鳴しないので、

厳島神社では独自の床下構造で音が大きく響くよう工夫してるんですよ。

観光に訪れた際には一度見学してみてください。

床板が張り出されています。西回廊から見れますよ。

一直線に並ぶ主要建造物!

厳島神社のガイドブックなどを見てもらえば分かるのですが、

厳島神社の本社にはある特徴があります。

まぁ見出しに書いてありますが、、、

はいそうです。主要建造物が一直線になっているんですね。

具体的には本殿、幣殿、拝殿、祓殿、高舞台、平舞台、大鳥居ですね。

画像を平面図の画像を入れたいところですが著作権関連が怖いんで貼りません笑。

参拝順路 拝観 嚴島神社【公式サイト】国宝・世界文化遺産に分かりやすい紹介があったので参考にしちゃってください。不明門から平舞台までが直線状になっていることが分かると思います。

このような配置は海の特徴に由来しています。それは潮の満ち引きに対応しやすいという点です。

この工夫はユネスコからも評価を受けています。

主要建造物を一直線に配置することによって

海水の滞留による建物の腐食や悪臭を防ごうっていう目論見ですね。頭いい。

1200年燃え続ける「消えずの霊火」!?

前述した「弥山」。その山頂には「消えずの霊火(れいか)」と呼ばれる火があるのんですよ。

なんかかっこいい名前ですよね。なんとなく回復してくれそうな名前。

「消えずの霊火」は弘法大師(空海)が厳島で修業したときに灯したとされる護摩の火で、

パワースポットとしても注目されてます。

霊火堂ではその火を間近で見れたり、万病に効くと噂の「霊火の湯」を試すこともできちゃいます。

しかもなんとこの火は広島平和記念公園にある「平和の灯」の元にもなっているんですね。

原爆ドームともゆかりがあるってことです。

ただ距離が近いだけじゃなくて、関係もあるんですね。この2つの遺産。

「消えずの霊火」は信仰だけじゃなく、平和への祈りも感じられる場所ってことです。

有難いことに、弥山山頂までの経路にはロープウェイも整備されています。

…まぁその後に少しは歩くんですが。30分くらい。

山頂からは瀬戸内海に浮かぶ多島美を一望でき、晴れた日には四国山地まで望めます。

厳島神社を訪れたら、社殿だけでなく、弥山登山もおすすめですよ。

まとめ

厳島神社といえば大鳥居の壮観な姿が真っ先に思い浮かびますが、

その魅力は海上の社殿だけにとどまりません。

島全体がご神体として崇められてきた歴史や、弥山に息づく自然信仰、1200年以上燃え続ける霊火が平和の祈りへと受け継がれている事実は、訪れる人に深い物語を感じさせます。

観光として楽しむだけでなく、世界遺産としての背景を知ることで、観光が一段階深化します。

…少なくとも私はそう思っていますよ。

次に訪れるときは、大鳥居だけで満足せず、島全体を歩き、海・山・信仰がひとつになった厳島の魅力を存分に味わってみるのも楽しいと思いますよ。

弥山の山頂から社殿と大鳥居を一望しないと分からない、新しい発見もあるはず。

ここまでご覧いただきありがとうございました。またおいでくだされ。