【観光地を世界遺産として楽しむ】

こんにちは、朝型旅人です!

この記事では「法隆寺地域」の見どころと、世界遺産としての価値をわかりやすく解説!

読み終わるころには、ただの観光地じゃない「法隆寺地域」の魅力にハマっているはずです。

⛩️ 観光地としての法隆寺 ⛩️

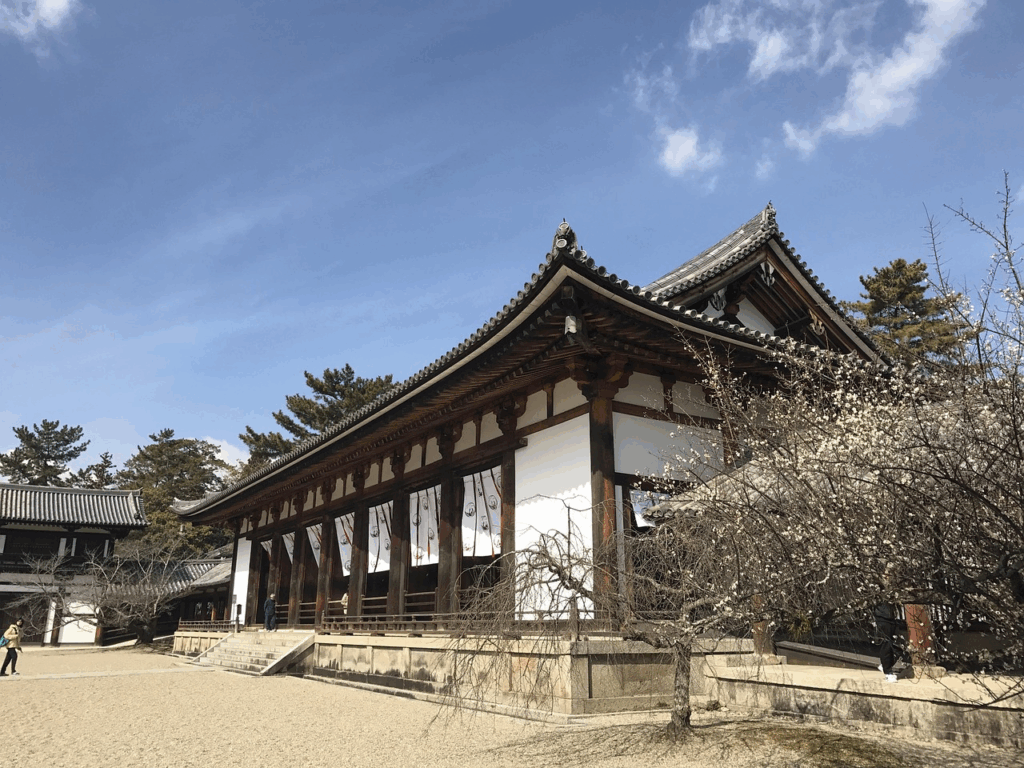

今回紹介するのは奈良県にある法隆寺。世界最古の木造建築として名高い法隆寺。

世界最古とか入っちゃったらそりゃ世界遺産ですわな。

金堂・五重塔・夢殿など見どころも多く、歴史好きに人気。まぁ飛鳥時代の遺構が今も見られる場所ですからね。飛鳥ファンはたまらんですよ。

アクセスはJR法隆寺駅から徒歩約20分くらい。境内の拝観は1〜1.5時間ほど。周辺にもお寺があるので、自転車をレンタルとかしてのんびり巡るのもおすすめです。

名物は「三輪そうめん」や「柿ソフト」など。柿が名物なのは、俳句好きなら聞いたことのあるあの一句。

柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺

正岡子規

「奈良世界遺産フリーきっぷ」や「奈良公園・西の京・法隆寺 世界遺産 1-Day Pass Wide」などを利用するとお得です。

⛩️ 世界遺産としての法隆寺 ⛩️

まずね、知ってもらいたいことがあるんですけど、法隆寺は「法隆寺だけで世界遺産」になっているのではないんですよ。……ちょっとわかりにくいかもですね。

法隆寺の正式な世界遺産登録名は「法隆寺地域の仏教建造物群」なんです。

なんとも長い名前で。これが意味するのは「法隆寺だけじゃなく、その周辺も世界遺産に登録されている」ってことですね。つまり、法隆寺だけ見て帰るのはちょっともったいない。

……でも毎回「法隆寺地域の仏教建造物群」っていうと面倒くさいんでここでは「法隆寺地域」って略して説明しますね笑。あしからず。

さて、法隆寺地域の世界遺産登録は1993年です。1993年といえば日本初の世界遺産登録です。法隆寺地域は最古参の一角なんですね。

1993年に登録された他の遺産は姫路城と白神山地、屋久島。彼らと同期。

登録基準はⅰ、ⅱ、ⅳ、ⅵ。ざっくりいうと

- デザイン性豊かで細部の装飾も力はいってるね!

- 日本仏教建造物群の中で最古!日本文化理解に重要だね!

- ここだけで7~19世紀までの中国、東アジアとの文化交流が分かっちゃうね!

- 仏教建築だし、宗教史の観点からも価値があるよね!

ってな感じ。「古くて美しくて、日本文化の原点が詰まっていて、宗教的にもすごい」ってことですね。

何なら現存する世界最古の木造建造物ですからね。日本だけのスケールじゃないんですよ。これが世界遺産の力ですね。

世界遺産としての法隆寺地域の特徴は

でっす。んじゃ一つずつ見ていきましょう。

知ってるようで知らない法隆寺|祀られているのは誰?

そもそも法隆寺地域は「お寺」。といえば通常「仏さま」を拝む場所ですよね。

でも法隆寺はちょっと違います。

法隆寺は日本で唯一の「聖徳宗」の総本山。

つまりここで祀られているのは仏さまではなく聖徳太子なんです。

理由としてはいたって単純。

聖徳太子が、法隆寺地域における最初の仏教寺院、若草伽藍を建立したんですよ。斑鳩寺ともいわれているやつですね。仏教の布教にも積極的に取り組みました。

その功績から、12世紀ごろから聖徳太子信仰が始まりました。

いうなればアップル社はスティーブ・ジョブズが始めたから今も神格化されてるみたいな感じですかね。

……でも本人的には「自分じゃなくて仏さま信仰してよ」って思ってたかもしれませんけどね。

まぁそれだけ聖徳太子が民の支えになってたってことでしょう。

聖徳太子って人間としてもかなり優秀だったって聞きますよね。ほら、10人の話を同時に聞き分けることができたとか何とか。もうこの人、仏からの使いだとしても不思議じゃない。

そんなわけで法隆寺地域は聖徳太子を祀るという「人間」を祀るお寺なんですね。珍しい。

1100年もの間、誰も見なかった像がある!

法隆寺の東院に立つ「夢殿(ゆめどの)」はある人を祀るために建てられた八角形の仏堂です。ある人とは……そうです、聖徳太子です。仏堂って言ってるのに。人堂ですね。

この建物の本尊は明治時代まで白い布に覆われていました。隠されていた期間実に1100年以上。8世紀前半~1884年の期間はその姿が隠されていました。定説はないのであくまで説の域をでませんが、

- 神格化された存在だから容易に一目に触れさせてはならない

- 強い霊力を持っているからむやみに開帳すると危ない

- 日本仏教の「通常は本尊を覆っておいて、特定の時期だけ開帳する」の名残

などの説が有力です。

白い布のなかにいらっしゃったのは本尊・久世観音菩薩立像です。くせかんのんぼさつりゅうぞう。その大きさは聖徳太子と等身と伝えられています。

…救世観音菩薩立像の大きさは知らなかったので調べたら178.8㎝じゃないですか!

聖徳太子さん、バスケとかやった方がいいっすよ。

白い布をとるよう要求したのがフェノロサと岡倉天心です。なんだか聞いたことのある名前ですね。高校の日本史で一瞬出てきた気がします。

1100年隠してたのによくとりましたよね。寺側の反発すごかったんだろうな。

こんなに長く守られてきた像を現代では間近で見られるんですよ(期間限定なんで要確認!)。

フェノロサと岡倉天心に感謝。

ギリシャと日本がつながる?法隆寺の柱の謎

ギリシャと日本がつながるってすごいことなんですよ。今なら理解できるけど何世紀前だと思ってるんですかと。

1400年以上前ですよ。直線距離で9,500㎞ですよ。片道でフルマラソン約225回分ですよ。

直接つながったのかはわかりませんが、シルクロードを通じた文化の流れの中で、同じような建築技術に行きついたのは凄いですよね。

こちらの「回廊」の箇所から確認できます。ギリシャの技術がみられるのは法隆寺中門とか金堂の柱。中央がふっくらと膨らんでいるの分かりますか?エンタシスって呼ばれる建築技術です。

これは古代ギリシャのパルテノン神殿などで見られる特徴と一致しています。視覚的に柱を”まっすぐで安定してみせる”という効果があります。細マッチョより、ちょっとガタイのいい人の方が頼れる……そんな感じ。

飛鳥時代にこんな高度な技術があったことが世界遺産登録の一助となっています。

そりゃあ一助にもなりますって。

まとめ

「法隆寺地域の仏教建造物群」。この少し長い世界遺産の名前には、“法隆寺だけじゃない”という大事な意味が込められています。歴史的な建造物群全体が評価されているんです。

全体を見てはじめて、聖徳太子の理想や飛鳥・奈良時代の仏教文化が立体的に浮かび上がってきます。

なので、法隆寺を訪れたときはぜひ「一つのお寺を見た」で終わらせず、「地域として、文化として残された世界遺産なんだ」と意識して歩いてみてください。

きっと観光が、もう一段階面白くなりますよ。

観光地をただ見るのではなく、世界遺産として“とらえる”──。

なんか自分のテーマにすごくよくあった遺産ですね。ご利益ありそう。

ここまでご覧いただきありがとうございました。またおいでくだされ。